网红第一城,从来都不是文化沙漠

独家抢先看

哪个中国城市,年轻人最向往?

数据显示,2022年常驻人口增长最多的10个城市,分别是长沙、杭州、合肥、西安、贵阳、南昌、昆明、武汉、郑州和青岛,均非一线城市。从人才流动的趋势来看,重庆、成都、杭州等新一线城市已逐渐成为北上广深不可小觑的对手。

吸引年轻人跨城流动的,不只是工作机会。大城市拥有的文化生活——丰富的文艺活动、活跃的社区文化、热闹的公共生活,是很多年轻人留恋一线城市的重要原因。如今,非一线城市也在经历一场“文艺复兴”,文艺活动的质量甚至反超了部分一线城市:

文艺展览层出不穷,免费的文化沙龙夜夜不断,年轻人挤在书店、咖啡店、酒吧、老社区民房的狭小空间,或在户外的茶馆、广场、草地,围观和参与一场又一场文化对话。

一些返乡和退隐的京沪青年,把一线城市的公共生活带回到这里来。但这些曾经被称为“文化沙漠”的城市,本身就具有一种内在的文艺力量。新周刊专题“城市之光”将深入这些城市的内部,观察这场“文艺复兴”何以发生、何以持续。

作者 | 吞拿

编辑 | 晏非

题图 | 图虫创意

从书店开始,重返公共生活

5月中旬的一个周日,连续几场夜雨之后,暑气将至未至,正是重庆最舒适的季节。

晚上8点过后,天色黯淡下来,人群和车流涌向重庆九街。沿街的商家早已备好酒水,服务员进进出出的脚步比耳边的DJ舞曲的节奏还快。自城市向北扩张后,烂尾多年的江北洋河路片区摇身一变,成了重庆城的新不夜中心“九街”。

几十米开外的鲤鱼池四村紧靠着“不夜城”的边缘,尚未被纳入九街的商业版图。得益于相对低廉的租金,这片老旧的居民区里藏着不少风格化的小店。尽管如此,这里仍是大部分人不会涉足的区域。

重庆九街夜景。(图/视觉中国)

匿名书店的出现,改变了这个老社区。苔痕斑驳的小花园里,年轻人围站了好几圈,人群中央,一场露天辩论正在进行。

这是“明亮的对话”系列辩论活动第一次被搬到重庆、搬到室外。辩论的主持人是从成都赶来的律师张颖,正、反方辩手则来自现场的临时选拔,辩论的主题为“自己的生活已经很痛苦了,还要不要关心社会议题”。

辩论原计划在书店内举行,不料参与者的人数远超预估,于是自然地溢出到书店门口的社区花园——这场面,让张颖想到2000多年前苏格拉底所在的雅典。

“明亮的对话”辩论活动的名字取自徐贲同名著作,其微信群公告里写道:“我们在很长的时间中,需要持续学习如何倾听他人、理解他人和尊重他人。在这里,让我们保持文明、善意和克制……”(图/匿名书店)

没有麦克风,聆听变得更加专注。张颖留意到水滴落在地上的声音,于是轻声对围成一圈的人群说:“你们发现了吗?当我们安静下来的时候,很小的声音都会听得见。”现场静了下来,好像在领会这句话的弦外之音。

夜色渐浓,出于对音量的担忧,交锋回到书店内。有近百人仍留在现场,围聚在不到20平方米的房间里,站着,坐着,挤在椅子上、地上、过道上。进不了屋内的人,则靠在窗台外竖起耳朵听。

根据事先的约定,具体的辩论内容留存于当晚参与者的记忆中。我只能透露,那一夜陆续有人落泪。

挤不进书店的人,围在书店的窗外聆听。(图/匿名书店)

令我印象最深的一句话,来自现场的一位中学历史老师。在一次代表正方的发言中,她以振聋发聩的气势对大家说:“你们愿意活在虚假之中,还是愿意活在真实之中?只要你是活在真实中,就要睁眼看这个世界!就是在关心社会!”

另一位辩手说:“我们可能会喜欢更强、更有生命力、更有战斗力的人,我当然也欣赏那些勇敢的人,但是我觉得一个好的社会,它应该允许和包容那些可能还不太成熟、不太坚强的人,它应该允许我们欣赏脆弱的美德。”

当辩论走向尾声,许多本打算保持沉默的听众被勾起表达欲。没有人再关注输赢,不少人甚至“改旗易帜”,重新思考这个辩题。到了午夜,大部分人陆续离开,但现场仍不乏继续讲述的声音。

社会学家哈贝马斯认为,公共领域脱离不了私人生活,公共领域所讨论的问题往往来源于人们在私人生活中的真实感受,而共识总是在交流中形成并被表达和被掌握的。遣词造句并不重要,在交往中相互理解,才是真正的理性。(图/匿名书店)

过去两年间,“明亮的对话”在成都周而复始地上演,组织者希望借此展开一种因理性而可持续的公共交谈。

在重庆开展这样的对话,是匿名书店成立的初衷。

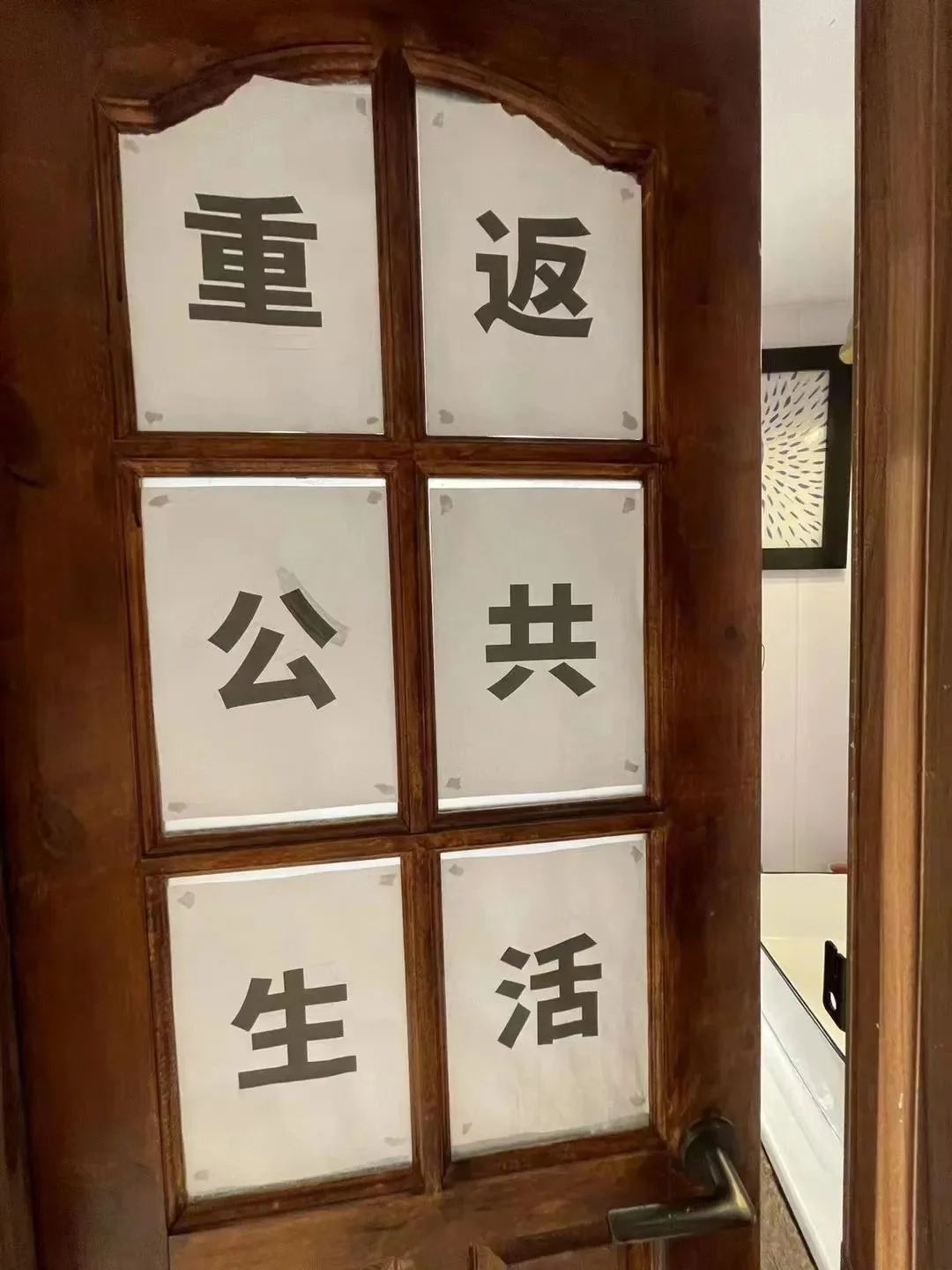

谢丁是前媒体人,老板莫比常年在书店策划活动。他们创办匿名书店时就计划好了,要提供一个让公众有机会参与严肃讨论的场所。书店不用太大,但要靠近年轻人、靠近社区。厕所门上,六个玻璃方格里贴着“重返公共生活”六个大字。

书店的厕所门上,六个玻璃方格里贴着“重返公共生活”六个大字。(图/李赟摄)

从2022年12月8日开店之日算起,这里已经举办了30多场活动。活动向所有人开放,不收费、无须预约,唯一的要求或许是“尽量说普通话”——谢丁说,活动不止面向本地参与者,既然要参与公共讨论,那最好使用通用语言。

在一次活动中,大家聊起了胡鑫宇自杀事件。一位19岁的高中毕业生分享的亲身经历,给莫比留下了很深的印象。后来,她请到三个来自超级中学的学生,来讲述他们的高中生活,这吸引了不少超级中学的老师以及乡村教师前来参加。莫比又受到了启发,打算联系这几位老师,从另外一个面向来聊聊中学。

这种题碰题、现场“抓人”的思路,让没有任何活动经费的匿名书店总能找到分享嘉宾,也让活动的参与人群边界不断扩大。

没有嘉宾的时候,书店就放映电影,常驻重庆的青年导演李维负责帮他们选片。第一季叫做“谁的三峡”,放了四部跟三峡有关的纪录片,也呼应着所在的这座城市。封控解除后,东南亚再度成为热门的境外旅行地,但除了游客视角之外,许多人对于东南亚知之甚少,因此第二季的选片也紧紧围绕“东南亚”这个主题。

来到匿名书店的人,有不少会用“文化沙漠中的一片绿洲”来形容这里。尽管人们对于公共生活的理解不尽相同,有的人甚至并不清楚何为“公共生活”,但这似乎不重要。

在经历了漫长的疫情后,或许人与人之间的对话和交流、城市中生长出来的一点点文化空间,都是一种越来越重要的公共生活。

一座城市的精神土特产

重庆,形容词前缀从3D、5D增加到8D,这座城市本身的吸引力毋庸置疑。将其作为毕业旅行目的地的人不计其数,其中有极少一部分人,把重庆之行的“打卡点”定在一间写字楼里的小办公室。

那是独立出版品牌拜德雅的工作室,坐落在重庆江北区红土地。这家做书的小作坊,因为不顾潮流地出版了一系列关于齐泽克、尼采、利奥塔、拉康、福柯、列维纳斯等哲学和人文社科类书籍,成了不少读者心中的“重庆之光”,还被业内笑称为“重庆的精神土特产”。

拜德雅的编辑告诉我,一个贵州凯里的高中生读了拜德雅出版的书,选择了太原大学哲学系,今年专程来到拜德雅的办公室“朝圣”……(图/新周刊记者摄)

拜德雅最开始是重庆大学出版社旗下品牌,取自古希腊词汇“παιδεία”(Paideia)的音译,意为古希腊城邦为公民提供的理想教育,南京大学哲学系教授蓝江将其翻译为“拜德雅”,并主编了拜德雅品牌下的“人文丛书”。

2017年,为了获得更大的自由度,邹荣和任绪军决定自立门户,将拜德雅系列从重庆大学出版社独立出来,成立了拜德雅图书工作室,继续引进、出版那些看上去冷门又艰深的书籍。2020年,25岁的梁静怡从德国学完历史,回到家乡重庆,加入拜德雅。来的第一年,她就用一份包含45个选题的清单惊艳了两位前辈。2022年,又一位在南京远程工作的伙伴加入了这个团队。

拜德雅出版的部分书籍。(图/豆瓣小站)

真实而鲜活的互动,是拜德雅做书的一大动力。

一次书市上,一个买过《别再问我什么是嘻哈1》的年轻人来询问续作的出版进度。借此机会,任绪军给他推荐了关于福柯和阿甘本的书。

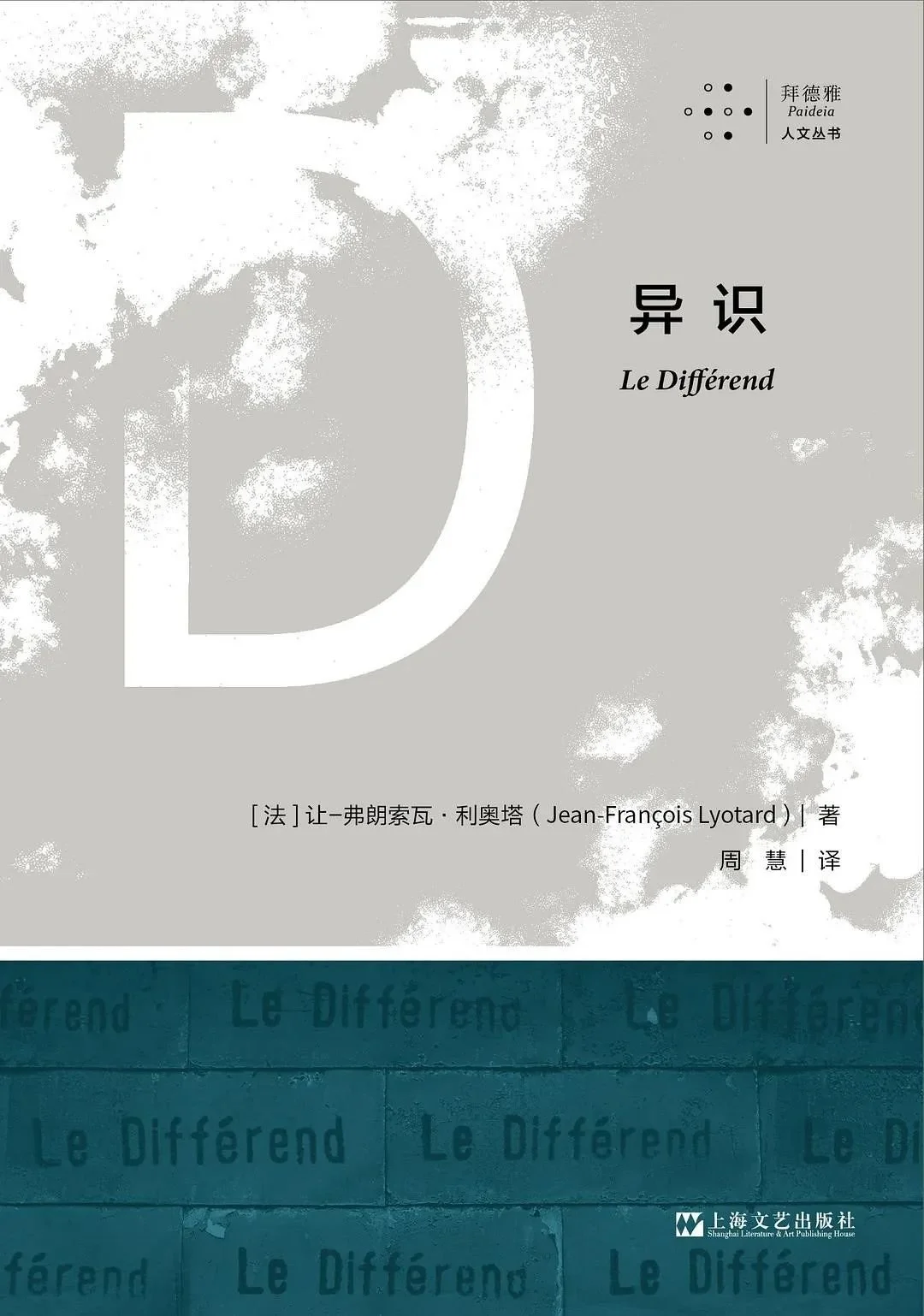

还有一次,一个带着小孩的女士来到拜德雅的摊位前,让他们推荐一本书。任绪军推荐了利奥塔的《异识》,心里却犯嘀咕:如果是碎片式阅读的话,这本会不会太难了点?没想到过了一段时间,这个妈妈回来感谢任绪军,说这本书对自己的启发很大。任绪军感到惊喜——一本在编辑看来都很难懂的哲学书,也能遇到合适的读者。

《异识》,[法]让-弗朗索瓦·利奥塔 著,周慧 译,拜德雅 | 上海文艺出版,2022-3

但面对读者所表达的喜爱之情,他们抱持着十分谨慎的态度。最近,出版业的性别议题风波引发了他们对光环和权力的思考,被问及是否认为自己的工作有改变他人的力量时,他们毫不犹豫地否认:“想要改变或塑造他人,是十分危险和虚妄的想法。思想本身有影响力,但书做出来了,从业者就要把自己拉远一点。”

从地理坐标上看,扎根重庆的拜德雅也在或有意、或无意地“拉远一点”。

对于在重庆土生土长的邹荣来说,家乡的饮食和气候塑造了一个人,重庆那些“很顽固的地方”留在了自己身上,去别的地方会适应不了。

而对于任绪军来说,尽管对地域没有特殊的情感,在重庆工作仍是不错的选择:三位坐班的编辑都来自川渝地区,低廉的租金大大降低了在此创业或生活的成本;网络和交通的便捷性,很大程度地抵消了远距离工作的障碍。同时,虽然重庆的文化行业相对薄弱,从业者鲜有机会与同行交流,但也省去了用在人际上的时间和精力。偏居一隅,远离“中心”和“圈子”,因而避免了纷扰,可以更专注于手头的事。

总而言之,在这座熟悉的二线城市里,拜德雅的编辑们实现了工作节奏、生活方式和人生态度三者的和谐统一。

在重庆,拜德雅的编辑们实现了工作节奏、生活方式和人生态度三者的和谐统一。(图/图虫创意)

下午5点,编辑们准时下班,各奔城市的东西。我和任绪军搭乘轨道6号线,越过尚未涨潮的碧色嘉陵江,从红土地站直达小什字站,往位于解放碑五一路的刀锋书酒馆走去。

刀锋书酒馆是重庆为人熟知的文艺地标之一。我们抵达时,老板江凌正和图书行业的朋友刘澳、聂文帅,以及“闪现”到重庆的诗人丝绒陨在书店门口聊天。

“这些年,一些受到良好教育的年轻人开始逃离北上广,回到家乡,给城市带来一种新的活力。虽然重庆的文化氛围远远比不上成都,但可喜的是还有流动性。流动性是很重要的东西,流动才会产生出各种的需求。不管人还是思想,固化和单一都是可怕的。流动才有盛宴。”

“本来culture,文化,这个词就是耕作,现在就是把种子埋下的阶段……重庆要有各行各业、各种各样的人愿意去做许许多多微小的事情,去填补很多的空白和细节,才能一片片地完成最终的拼图。”

“夜宴记”现场,人们聚精会神地听嘉宾分享经历。(图/刀锋书酒馆视频号)

江凌是任绪军的老相识,他一直试图在独立和商业之间找到平衡。在刀锋书酒馆做了几年一期一会的读书会后,他决定把读书会改成了更长期的读书计划,报名进来就要参加一年,由自己拟定书单,带着大家一起共读、讨论。他想和参加读书会的人建立更长期的沟通和了解。

晚上的解放碑,空气中飘荡着火锅和酒精的味道。我身边的文化工作者们聊起了家乡的奇闻异事:每一年都重建、每一年都被冲垮的“太平桥”,电视剧《漫长的季节》和作家金特,村子真实的恐怖故事……

午夜12点,不远处的钟声在雨中敲响,书店已经打烊,屋内的音乐响起,丝绒陨一边踱步,一边念诗:

“降调的小练习,聆听的小练习/偶尔成为他者/偶尔,比不幸的人更不幸的/小练习……”

深夜,诗人丝绒殒在刀锋书酒馆为朋友念诗。(图/江凌摄)

“艺术工厂”的活力与无奈

相比四川盆地的平原地区,住在山间的重庆人习惯了在奔忙中寻找活路,论“闲适”远比不上隔壁成都。

或许是时间被生存过分挤榨,长久的紧张和匮乏加重了居民对公共文化的冷感。这里从不缺乏杰出的写作者和艺术家,但一年到头却碰不上几场像样的沙龙或画展。

与文化的贫瘠相对的,是活色生香的市井生活。于是,最沉湎于声色的浪荡子和最愤世嫉俗的批评家,时而并行,时而交错,出没在同一座城市的同一个片区的同一家火锅店里。

黄桷坪,四川美术学院(以下简称“川美”)的驻地,奇人异士出没之处。在这里,彩色涂鸦以主街为中心向周围蔓延,布满了建筑外立面、商铺卷帘门和路边的电线杆,因此被当地人叫做“涂鸦一条街”。成为网红打卡地之前,黄桷坪是重庆的一块“文艺飞地”,散发着和整座城市格格不入的气质。

黄桷坪的交通茶馆广受游客镜头的青睐。(图/新周刊记者摄)

在黄桷坪长大的李一凡,因为纪录片《杀马特,我爱你》的出圈而走进了公众视野。他的母亲曾是川美的文学老师,后来,他前往北京中央戏剧学院念书,又到广州工作,兜兜转转一大圈,最终还是回到了黄桷坪,进了川美这座“艺术工厂”当油画系老师。

“艺术工厂”是李一凡的比喻。他说这里和重庆这座工业城市一样,延续着工厂的生产思路,既生产艺术和文化,也生产艺术家。但生产出来的东西,这个地方不需要也不欢迎,反而源源不断地外流。

川美的体系曾培养出一批批杰出的学生,但在过于庞大的声名下,几乎所有由上至下的资源都向体制内倾斜,脱离这个框架的野生艺术家很难争抢养分,只能在夹缝中求生存。

有一次,李一凡在飞机上遇到了一个法国籍大学同学,对方已经是巴黎的一名文化官员。“她告诉我巴黎每天有200多场演出——法国人很清楚,文化就是个钓鱼的东西,相当于蚯蚓的作用,目的是把鱼引来。而重庆是逼着蚯蚓生更多小蚯蚓,最好还能生蛋。”李一凡说,“我喜欢重庆,但我没在重庆挣到一分钱。这些年,最优秀的那些人,包括我最好的学生,早就走光了。”

至于回家,李一凡的理由也很充分:“山水的区隔、交错的城乡关系、多核心的城市形态、极端的天气……重庆和其他地方很不一样,其实是有创造的原力的。”

1939年4月,美国记者白修德来到作为战时陪都的重庆。后来他在书中写道:“刚到重庆的头几周,我被这座城市迷得神魂颠倒,都要忘记我的工作和抱负了。”(图/视觉中国)

与自然对应的是这座城市魔幻的能量,重庆擅于孕育荒诞故事。2015年,在重庆大学教书的湖南人华伟成走进了洋人街,遇见了他的“缪斯”——流浪汉孙治国。

重庆洋人街,是老少咸宜的无厘头的魔幻乐土。金字塔、耶稣像、UFO、鬼屋,这些粗制滥造的模仿物和异想天开的后现代主义装置,填充了一代重庆人比梦境更奇幻的周末时光。在华伟成眼中,洋人街就是浓缩版的重庆,像一个大火锅,什么东西都在这里翻滚。

在洋人街的蓝色秋千上,华伟成遇到了看起来脏兮兮的孙治国。这个流浪汉和希腊神明一样半裸着上身,嘴里念叨着一些让人摸不着头脑的话。华伟成的视线跟随孙治国,把他眼中的洋人街融入自己的创作。

华伟成镜头下的洋人街。2019年,洋人街正式拆迁,从弹子石搬到了远离主城区的涪陵,“洋人街的皇帝”孙治国也开始“流亡”。2022年年底,华伟成围绕洋人街和孙治国拍摄的纪录片《神游乐园吟留别》入围阿姆斯特丹电影节。(图/小红书@华伟成)

华伟成关于洋人街的摄影作品,在位于黄桷坪的器·Haus空间展出。这个由艺术家杨述和策展人倪昆创办的艺术空间,在过去17年间不间断地举办着大大小小的展览,成为不少年轻艺术家的起点站。

可惜,在工厂的思路下,艺术总是一边被生产,一边被收编。如今,黄桷坪的器·Haus空间也已成为回忆。我见到倪昆时,他身穿印有“德艺双罄”四个字的T恤,他告诉我,器·Haus空间的原址将被商业开发,改造成某类创意园区,远在北碚的新址尚未落成。

我没有约到杨述,据说,他正忙着躲在“违建”里画画——杨述的个人工作室由停车场改建,这些年一直和居民相安无事,没想到疫情期间,住户和物业产生矛盾,他的工作室成了牺牲品。现在,停车场附近有居民自发巡逻举报,以至于他不敢开灯,只能大白天偷偷摸摸地在工作室里画画。

回到社区

学者周琳说,重庆江湖有漂泊和匮乏,也有生命力和某种程度的自由。

“具体来说,江湖既代表着漂泊、动荡、原子化的个人、匮乏、粗糙、草莽、残酷,也可以是创造力、生命力、包容、多元、不拘泥、某种程度的自由,而本质上来说,江湖是一个存在于基层民众间、在野生和驯化间,和正式制度并存的社会空间和社会规则。”

不服输的重庆先民,身上流淌着斗争的血液。很大程度上,生存就是与天斗、与地斗、与人斗——充满弹性的江湖,是一代代重庆居民争夺来的生存空间。许多关于公共空间的实践,就隐藏在这座城市错落的布局中。

(图/电视剧《最后的棒棒》截图)

2007年,川美教师刘景活在黄桷坪涂鸦一条街开了喜玛拉雅书店。10年后,书店搬到了冻库,紧邻着周边的幼儿园、中学、大学和职校。我去书店找刘景活时,正好是放学时间,店门口不时有学生和邻居路过,向刘景活打招呼。

说是书店,喜玛拉雅书店却根本不卖书,也没有任何商业属性。这里更像一个公共图书馆,向愿意读书的人免费开放书籍和书桌。小小的空间连接起过去和未来:其一,书店所在的地方曾是抗战时期中国国际广播电台旧址之一、全球信息的枢纽点;其二,不少藏书来自已故大师家属的赠送,而服务的对象以各个年龄段的学生为主,孩子们从这间小小书店开始,走向广阔世界。

搬迁后的喜玛拉雅书店。谈起收进来的藏书和走出去的孩子时,刘景活如数家珍。(图/新周刊记者摄)

同在黄桷坪的军哥书屋,在防空洞装满了重庆各区的地理、历史老书和资料。如今,这里发挥着城市旅游宣传和社区公共空间的作用。老板苟军大部分时间驻扎在书屋,每一周还会自掏腰包,请人给大家讲评书,住在周边的居民有空就会来听听。

在南岸区,年轻情侣晓茉和亮子开放出自己的“屋头”(重庆话“家里”的意思)。他们策划活动、做饭,甚至在外出旅行的时候,开放出自己的客厅和卧室,把自己的“屋头”变成许多人的“屋头”。

各种自发的尝试如雨后春笋般涌现,朝着城市扩张的反方向,星星点点地散布在老社区和旧居民楼里,以一己之力构建身边片区的公共生活。

雾读读书店。

三年新冠封控留下太多难以言说的伤痛,或许是大病初愈后的倦怠,无力往外走的人,选择往回走——离开向上爬、向内卷的北上广深,放弃令人疲惫的竞速轨道,二线城市的人们开始尝试向下扎根、向外散开。

压力总会存在,这些重建生活的努力,需要笃定的内心,也需要一定的经济基础。被问到长期计划时,大部分空间的经营者表示对自己在做的事谈不上有多大信心。他们只是带着江湖儿女的飘逸和淡然,“能做多久算多久”。

匿名书店的想法成形前,莫比和谢丁去问了李一凡的意见。李一凡非常支持,告诉他们可以成功。后来我问李一凡,是不是看到了在重庆公共生活的希望,他笑着说:“那也没有,我其实也不知道,我就是想促成这个事。”

李一凡说,自己现在就是一个成全别人的角色:“谁要去做空间、做书店、做对谈,我肯定去捧场。”

2022年年末,李一凡先后在706重庆青年空间、匿名书店做嘉宾,一聊就是好几个小时。(图/匿名书店)

重庆就和它的地图轮廓一样,宛若中国的一个缩影。得益于直辖市8万平方公里、3000万人口的巨大体量,多年以来,重庆各辖区源源不断地往主城输送着人才——这些年轻人带着野心、活力和一身故乡风土,构成这座城市多元文化的源头。同时,随着经济的高速发展,城乡的差异也日益突出,作为社会交流的公共活动,一种在场的、公共的、严肃的对话,显得分外迫切和必要。

我生长于重庆,大部分时候,离开这里的冲动构成了我过往生命的原动力之一。这一次,以观察者的身份在重庆游荡10天后,我终于投降,承认自己受到了回家的诱惑:

在这座不相信永恒的超级城市,最接近永恒的只有变化和矛盾;它随机而平等地拥抱每一个人,每一次重逢,你都有机会重温初见的惊喜。