悟空西行记:“悟空”形象的西传与变迁

独家抢先看

2024年8月20日,动作角色扮演游戏《黑神话:悟空》上线,再一次将中国的“国民神话”《西游记》推向焦点。作为游戏主角,那只迎战天兵天将而无所畏惧、所向披靡的猴子也随着游戏的爆火登上世界舞台(图1)。游戏剧情续接《西游记》,讲述花果山的孙悟空修仙成道,欲告老还乡,却惹怒天庭,再次被锁入顽石,生死未卜。花果山的一只猴孙重走斩妖除魔西行路,只为获得六根,解放齐天大圣。游戏选取悟空作为玩家角色,既代表无名群像,又是独立个体,每一位玩家都将体验独特的西行路。这一次,悟空不再是唐僧西行的保镖,他自成主角,书写新悟空神话。

图1 游戏《黑神话·悟空》动画场景

《西游记》中的“西方”,一方面取材自真实历史中的玄奘法师赴天竺求法的故事,指佛教的发源地古代印度;另一方面在小说的背景设定中,“西方”不仅仅是一个地理概念,更是一个象征意义上的圣地,代表着佛教的理想国度。唐僧师徒四人历经千辛万苦前往“西方”,象征着他们追求真理与智慧的艰难旅程。而在中西文化交流史和“世界文学”的视域中,《西游记》和“悟空”的故事还逐渐西行至另一个“西方”,即欧美国家及其文化体系之中,亦即本文所要探讨的“悟空西行”的目的地。

西方对孙悟空的认知虽来源于《西游记》,但经过汉学家和艺术家编译、吸收、再创作之后,“悟空”渐渐脱离源文本,成为了一枚独立的文化符码。“悟空”形象在西方的流入、由《西游记》文本内的孙悟空一角嬗变为独立的“悟空”形象,折射出西人理解和构建中国文化的不同路径,而西人刻画“悟空”形象及其逻辑又是东西文化碰撞与互鉴的生动具现。

悟空主角化

英美传教士开《西游记》译介先河,艾约瑟(Joseph Edkins,1823-1905)、伟烈亚力(Alexander Wylie,1815-1887)和明恩溥(Arthur Henderson Smith,1845-1932)都曾在著作中介绍此书。但他们的关注重点均落于玄奘西行取经,对孙悟空一角描绘甚少。1880年,翟里斯(Herbert Allen Giles,1845-1935)出版《聊斋志异》选译本(Strange Stories from a Chinese Studio),收录了由蒲松龄创作的两篇西游故事。虽非原本翻译,但仍算得上外译西游故事之滥觞。奈何翟里斯仅选取《西僧》和《刘全》志怪故事两篇,省略了以孙悟空为主角的《齐天大圣》。早期西游英译本和相关绍介中,悟空或被忽略,抑或作为配角登场,仅有G·泰勒(G·Taylor)连载于《中国评论》的前二十回译文中包含了以孙悟空为中心的选段。总之,这一时段西人对孙悟空本身的关注尚属寥寥。

1913年,李提摩太翻译的《西游记》付梓,该书是第一本完整的西游英译本。李提摩太的翻译重心显然落在西游故事的佛教层面,另夹杂融佛入耶的私心,这点在该书人物介绍篇即见分晓,孙悟空在这本译著中仅为一枚配角而已。西方汉学素来对佛教史上玄奘西行兴趣十足,孙悟空的故事段落皆需在这一框架之中展开,这应该是孙悟空在19世纪后半叶未受关注的原因所在。

20世纪初,德国汉学发展迅速,赶上欧美学界步伐,《西游记》在德国逐渐传播开来。在这一过程中,包括传教士、民俗学家在内的来华德人扮演了关键角色,依托其在华生活经验,以一种更贴近中国民间生活的视角引介《西游记》入德,为该志怪故事西传勾勒出新的图景。

1914年,著名出版商迪德里希斯(Eugen Diederichs,1867-1930)出版了卫礼贤(Richard Wilhelm,1873-1930)编译的《中国民间故事》(Chinesische Volksmärchen),共收录包括《聊斋志异》、《三国演义》、《今古奇观》、《西游记》等节译共100篇,按照主题分为8章。其中《西游记》故事共四篇,分别为《杨二郎》(Yang Oerlang)、《哪吒》(Notscha)、《扬子江畔的和尚》(Mönch am Yangtsekiang)和《猴子孙悟空》(Der Affe Sun Wu Kung)。全书篇目数恰与《西游记》回数相同,而《猴子孙悟空》压轴最终章,第100篇登场,无论是篇幅还是故事连贯性都是该书着墨最重的部分,可见他对这篇故事的珍视。他在前言中写道:“第100篇海纳了各式主题,堪称巨作。”区别于前人对玄奘西行的关注,卫礼贤对孙悟空一角偏爱有加。跳脱出前辈学者以玄奘取经为主线的翻译范式,卫礼贤另辟蹊径,以孙悟空为主角编译文本,近50页的译文讲述了孙悟空从石猴出世到随玄奘西行取经的经过,构成了相对独立的孙悟空叙事。值得注意的是,卫礼贤编写《中国民间故事》的计划受到了翟里斯的影响。1910年10月,卫礼贤就曾致信迪德里希斯,提及翻译出版中国小说《西游记》计划,并推荐当时任职于德华大学的雷兴(Ferdinand Lessing,1882-1961)共同担此重任。信的末尾,卫氏建议迪德里希斯阅读翟里斯的《聊斋志异》选译,并暗示,他本人也有编译一本更胜于前者的中国故事集的想法。翟里斯删掉《齐天大圣》,而卫礼贤浓墨重彩地编写孙悟空故事,这是卫礼贤编排上的巧思,或许也是他认为能够超越翟里斯的神来之笔。《猴子孙悟空》虽还未脱离《西游记》文本,但卫礼贤似乎有意以孙悟空为主要人物编译故事,此举与他的在华生活经历密不可分。

卫礼贤的《中国民间故事》编译工作完成于1913年4月。此时,他已在华生活14载,曾历经山东拳民起义,调解军民纷争,深入基层,可谓“山东通”。山东各地素有敬猴神之传统,地方文史资料均有记载。由此,卫礼贤多留心悟空神话便不足为奇。早在1900年11月24日,卫氏就在他撰写的高密义和团拳民报告中提到,拳民会通过特殊仪式,召唤神仙,以求在对抗中刀枪不入。卫礼贤特别记录下拳民拜天时所念密咒:“唐僧沙僧八戒悟空,任一仙,附我身。”有学者推断,这或许是卫礼贤首次接触到《西游记》和孙悟空。此时,卫礼贤的中文水平尚不足以阅读《西游记》原文,此类带有地方特色的通灵召神仪式恰恰能让外来传教士印象深刻,更具故事性和神话色彩的孙悟空一角便能深入人心。

无独有偶,与卫礼贤同时间在山东传教的圣言会传教士薛田资(Georg Maria Stenz,1869-1928)也有类似记录。他曾在其1907年出版的《鲁南风俗志》(Beiträge zur Volkskunde Süd-Schantungs)中提及山东地区“请猴子”求平安的习俗。他写道,此猴乃《西游记》之孙悟空,手持金箍棒,拥有神力,精通三十六变,一个筋斗十万八千里。薛田资的此番文字应是德语文献最早对孙悟空的描述,他并非由玄奘西行认识孙悟空,而是先入为主,率先了解作为民间崇拜对象的孙悟空。可以说,通过在地仪式,孙悟空作为驱邪扶正的神猴进入来华德人视野之中。这是西人主角化孙悟空、构建“悟空”形象的一条独立于《西游记》文本之外的重要路径。

著名美籍德裔收藏家劳费尔(Berthold Laufer,1874-1934)曾于20世纪初在中国广集民间戏剧艺术品,而在他的收藏之中,就有山东傀儡戏的孙悟空木偶(图2)。除木偶戏外,耍猴戏者亦多山东人。有记载称,“弄猴为戏,春秋时已有之,今仍不废。弄猴者,多山东及江北人。”戏剧表演深入乡邻内部,形式更易被民众接受,也在一定程度上推动猴形象在山东地区的传播,为孙悟空独立化和主角化的发展提供温床。而带有神话色彩的孙悟空在戏剧效果的加持下更具神秘光环,成为在华西人关注对象。

图2 劳费尔收藏的山东傀儡戏所用孙悟空木偶

与西人对孙悟空关注之萌芽并行的是中国戏曲界的“悟空造星运动”。据学者考证,以孙猴子为中心的悟空戏(又名大圣戏、猴戏)在咸同光宣时期便独立成型,孙悟空获领主角头衔,而此类戏剧的发展在民国时代更是达到顶峰。这些在华西人是否曾观悟空戏,相关史料仍有待挖掘,但此流行文化氛围必增加了孙猴子流量、提升曝光度。由此,无论东西,民俗和流行文化都无疑是孙悟空主角化的重要推手。

“悟空”变形记

当我们将流行于西方的“悟空”形象从“《西游记》西译”的流传框架中暂时抽离,回归其“中国猴”的属性之中时,便可发现,西方对中国猴的想象可追溯到17世纪末的法国,带有中国风的“猴戏图”成为洛可可艺术的特殊图式。“猴戏图”中的猴身着时装,把玩东方奇珍异宝,其模样机灵欢脱,似人似神仙,充满异域情调(图3)。当时,《大唐西域记》尚未传入欧洲,更毋言《西游记》的西译,这样的图样仅仅是西人创造东方风情的一种假托、体验“中国热”的一种情趣,但它却为百年后孙悟空西行定下基调,让“猴子与中国的风格紧紧联系在一起”。

图3 法国尚蒂伊城堡(Château de Chantilly)“大猴子室”的版画

在英美传教士早期的西游译本和介绍中,唯乔治·甘霖(George T. Gandlin)和李提摩太二人的译本中附带有“悟空”形象的插图,图样均来自上海广百宋斋的《绘图增像西游记》,因孙悟空并非他们著作的主人公,因此书中所展示的孙悟空为中国画工笔下传统的齐天大圣形象(图4),并无修改或再创作的痕迹。

图4 李提摩太《西游记》译本中的孙悟空插图

当我们将视线聚焦到以孙悟空为主角的编译文本之中时,“悟空”的形象就不再是单纯的“拿来主义”,而是倾注了译者本人的想象。卫礼贤在《猴子孙悟空》注释中如此描述孙悟空之形:“猴是心的象征,……小说中的猴子让人联想到哈努曼(Hanumant),那位喇嘛的旅伴。……它的名字‘悟空’,即是涅槃觉醒之意。”哈努曼是印度史诗《罗摩衍那》中的猴神,机智神勇,助罗摩解救出悉多(图5)。

图5 《罗摩衍那》中的猴神哈努曼

或许是欧洲洛可可时期猴与东方的影响,抑或是神学教育背景的熏陶,卫礼贤将孙悟空这只中国猢狲与印度猴神联系起来。显然,从卫礼贤的表达来看,该观点未经考证,仅仅是他脑海中的联想罢了。但这番头脑风暴却暗示出卫氏本人对孙悟空形态的描画:它应如印度神猴般腾云驾雾,所向披靡,兽性削弱,神性与灵性大增。而就在十年后,以胡适和鲁迅为代表的中国学人也就孙悟空一角溯源问题展开辩论。卫礼贤的好友胡适竟持有与他相同的观点,认为《西游记》中的猴行者乃舶来品,其原型应为印度猴神哈努曼。胡适求学美国,受西方学术思潮浸润较深,且他的这个观点受到了钢和泰(Alexander von Stael-Holstein,1877-1937)的影响,胡适得出这一推断,在学脉上应属有迹可循。至于胡、卫二人是否就此问题展开讨论尚不得而知,但他们对这一观点产生共鸣却是事实,也为爬梳西人对孙悟空的想象和描摹提供案例。在深谙中国传统文化的背景下,卫礼贤所勾勒出的孙悟空更似一种置于西游背景之中的、杂糅了东西方知识和思想的集合体。

1923年,德国画家菲利克斯·梅泽克(Felix Meseck,1883-1955)以卫礼贤译《猴子孙悟空》为底本,绘制了版画图册《猴子孙悟空》,以图像媒介对孙行者的故事进行转码。该画册虽基于卫氏译本创作而成,但所呈现出的猴王“悟空”形象却与卫礼贤的想象不尽相同。梅泽克笔下的悟空几乎卸下了印度猴神的灵性,取而代之的是原始兽性,齐天大圣之姿荡然无存。梅泽克为何会绘制出与源文本大相径庭的“悟空”形象?不同于卫礼贤,梅泽克从未踏足中国,对中国文化了解甚少,他承担起《猴子孙悟空》的绘图工作也仅仅是他作为职业画师的任务罢了。万玥认为,梅泽克的孙悟空即代表了欧洲人对于猿猴的固化认知:它是野兽,是与魔鬼为伍的邪恶生灵。这一思路将孙悟空剥离中国文化背景,割裂地置于西方文化氛围之中,齐天大圣也退化成了野蛮凶恶的猛兽。

英国汉学家阿瑟·韦利(Arthur Waley,1889-1966)的《猴》是西游故事重要的节译本,出版于1942年。由标题即可知,韦利视猴行者为故事之中心,充满戏剧冲突,英雄般的孙悟空重新跃居第一主角。与卫礼贤类似,韦利翻译了众多中国经典,熟稔中国传统文化,且与中国学人交往密切。韦利着手翻译之时,正是中西学界与流行文化中的齐天大圣地位抬升之际,彼时适值悟空戏的鼎盛时代,且学界围绕孙猴子的讨论也分外高涨,韦利的此番设计正是顺应潮流的反应。

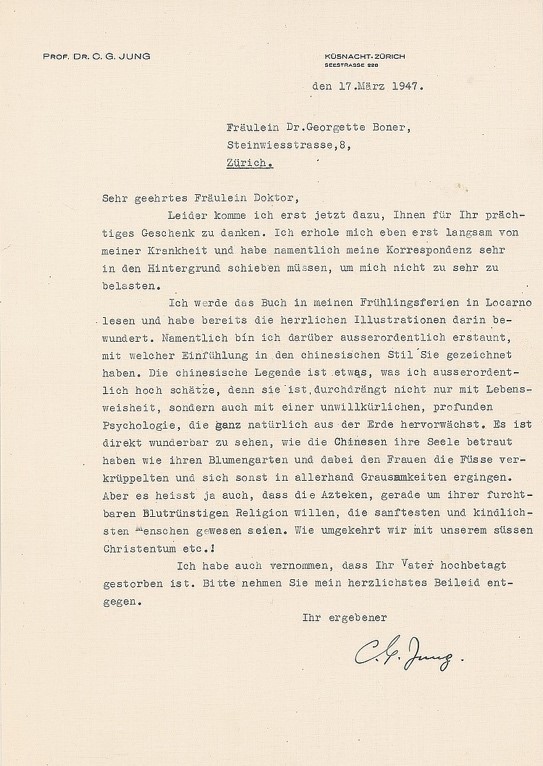

五年后,该书德文本刊行,瑞士女艺术家乔吉特·博纳(Georgette Boner,1903-1998)绘制插图并参与译制。不同于梅纳克脱离文化背景的创作,博纳画笔下的“悟空”重回神猴范畴(图6)。据考证,博纳早在1939至1940年间着手绘制《猴》的插图之时,便亲自争取到译本作图的机会,可见她对全书内容了解透彻。此外,她曾前往印度探望她的姐姐爱丽丝·博纳(Alice Boner,1889-1981),对猴神哈努曼的传说略知一二,而由她姐姐所画的印度叶猴也令其印象深刻,这些因素大概都影响了她用画笔让“悟空”形象重回“正轨”。此外,博纳在译本中的绘画风格还带有些许日本色彩,如她笔下的浪花就与浮世绘极为相似。她曾于1924年求学维也纳,主修艺术,对当时盛行的分离派应不陌生,这或许是她的西游插画融入日本元素的原因。博纳的插图还得到了著名心理学家荣格(Carl G. Jung,1875-1961)的认可,他在该书出版之际特别致信博纳,对博纳充满个人色彩的中国风插图表达赞美(图7)。荣格是卫礼贤挚友,对中国文化有所了解,算得上业余汉学家。能得到他的高度评价,可见博纳本插图之精妙。有趣的是,博纳的德译本于1961年再版,卫礼贤的儿子、汉学家卫德明(Hellmut Wilhelm,1905-1990)为之撰写后记。从卫礼贤到博纳,“悟空”形象也在两代人手中不断变异。

图6 博纳绘制的“观音与孙悟空”

图7 荣格写给博纳的信

在前辈学者的铺垫之下,升格为主角的孙悟空如同一枚中国元素进入西方世界。无论是后续西游译本还是漫画作品,孙悟空的形象也如同他的神通一般经历了七十二变。同时,西方文学家和艺术家也不断尝试围绕悟空,依托不同时代的流行文化,创作独立于《西游记》之外的传奇叙事,塑造多元的“悟空”形象。2011年,赵权勇主编的图集《72变:孙悟空概念设定艺术》出版,收录当代西方艺术家设计孙悟空形象十余幅。这些悟空融合西方文化特色,却非离经叛道,呈现出跨文化多元体的形态。位于德国汉堡的舒贝格艺术中心(Kunst Haus Schüberg)于2012年举办了一场“猴子孙悟空”艺术展,除梅泽克的插图外,还同时展出中国艺术家的水墨悟空图、孙悟空铜像和孙悟空京剧立牌等(图8),各式的孙悟空形象齐聚一堂。悟空西行,一路遇见别样的自己。

图8 舒贝格艺术中心展出的孙悟空铜像

结语

西方对孙悟空的认知虽然起源于《西游记》,但在经过汉学家和艺术家的编译、吸收与再创作之后,孙悟空逐渐从原著文本中独立出来,成为一个独立的文化符号。这一过程不仅体现了西方对中国文化的理解和构建路径,也反映了东西方文化在碰撞与互鉴中的复杂关系。

在《西游记》最初传入西方时,孙悟空并未被视为故事的主角。英美传教士如艾约瑟、伟烈亚力和明恩溥等人更关注玄奘取经的宗教意义,对孙悟空的描述非常有限。19世纪末,翟里斯的《聊斋志异》译作虽然包含了两篇与《西游记》相关的故事,但孙悟空仍未被纳入其中。直到1913年,李提摩太完成了首个完整的《西游记》英译本,但仍然主要侧重佛教内容,孙悟空在其中只是一个配角。

进入20世纪,德国汉学界迅速发展,孙悟空逐渐引起了更多关注。卫礼贤在1914年出版的《中国民间故事》中,将孙悟空作为主要角色进行编译,显著提升了其在西方文化中的地位,亦是“孙悟空主角化”的重要节点。这一转变与卫礼贤在山东的生活经历密切相关,山东地区对孙悟空的民间崇拜和戏剧表演使“悟空”形象逐渐在西方学者中独立化,甚至成为主角。与此同时,中国戏曲界的“悟空造星运动”也推动了“悟空”形象的广泛传播,成为东西方文化共同关注的现象。

西方对中国猴子的想象始于17世纪末的法国洛可可艺术中的“猴戏图”,这些图像为后来的“悟空”形象西行定下基调。早期英美传教士的《西游记》译本中,“悟空”形象被简单复制,缺乏创新。随着以孙悟空为主角的译本出现,译者们开始融入自己的想象,卫礼贤将孙悟空与印度猴神哈努曼相联系,赋予其更多神性。西方艺术家对孙悟空的描绘各异,有的突出其兽性,有的则赋予英雄特质,体现出“悟空”形象在西方文化中的多样性和不断演变。

百年前,悟空戏作为一种流行文化备受追捧。孙悟空走出《西游记》,携带属于自己的独立剧本成为晚清民国戏曲中的新星。百年后,游戏作为新兴媒介,青出于蓝,再次掀起“悟空热”,更承担起了文化出海的使命。“悟空”形象也随着《黑神话:悟空》的爆火再度更新。以《西游记》情节为框架,《黑神话》中的悟空化身为战神,降妖除魔,当之无愧地成为“悟空”形象更迭史上浓墨重彩的一笔。与此同时,悟空神话反哺《西游记》,使该书再次畅销海外。可以想见,未来的“悟空”形象还将借由新的文化载体,继续突破时空界限,续写属于自己的神话。