苏州太热门?隔壁这座城,才是江南的“舒适区”

在江浙沪一众城市中,无锡有种奇妙的“轻”。论山水园林,寄畅园不爱自己费劲,而要向真山真水“借”景,蠡园散个步就能拐进去,湖风轻松吹散周末的倦意;厚重的历史在这里也显得不那么“板正”:惠山古镇的庙会热闹,最出名的泥人是个小娃娃,咿呀的锡剧唱进了小剧场。

“甜”是实在的线索。它不止在小笼包滚烫的汤汁里,在拌面酱底那一勺糖里,更渗入了一种生活的日常态——日子嘛,犯不着自讨“苦”吃。于是,这份将风雅与烟火、历史与当下调和得举重若轻的能力,让宜居,成了这座稍显“低调”的江南水乡之底色。

提到园林,人人只识苏州,却不知不远处的无锡,还藏着一处山水人文美学的巅峰之作。

清晨的寄畅园,空气里有种老木头和青苔混合的味道。在无锡,逛园子不太像件郑重其事的事。它更像生活里一段散漫的节奏,拐个弯,山水就在那儿静静等着。

沿着碑廊慢慢走,目光划过墙上刻着的字——那是《寄畅园法帖》,文徵明、董其昌们几百年前的墨迹,嵌在日常散步的路径里。水声从“八音涧”传来,叮叮咚咚,乾隆皇帝当年听着,题了“玉戛金枞”,说它像金石丝竹在响。

雨中的寄畅园更凸显出东方的人文山水美学

园子最妙的是“借”:主人秦家不把堆叠假山当成主线,而是将目光放远——惠山的苍翠、锡山龙光塔的秀影,被妥帖地“借”进来,成了自家风景。康熙来逛,写“山色溪光”点赞;乾隆迷得不行,后来在颐和园里还“抄作业”,仿了个“谐趣园”。

秦家守着这园子几百年,太平天国的兵火烧过,只剩几间屋、几棵树,后来族人又一点点攒钱修起来。如今,它就敞在那儿,真山真水的底子,裹着老时光的包浆,看老人打八段锦,听泉水流淌,日子就这么不紧不慢地渗进去。

无锡寄畅园与远处的惠山与锡山龙光塔

蠡园是另一番光景。长长的“千步廊”弯在水岸,窗窗移步换景,湖风裹着水汽,吹得人衣角轻扬。这里周末最热闹:倚着木栏,有一搭没一搭地聊着天,再买个“好运莲莲”文创雪糕降温,目光扫过远处惠山的淡影。

园子诞生于1927年——面粉大王王禹卿佩服春秋时的范蠡,故取其名而造院——那位帮越王勾践复国后,带着西施泛舟太湖,逍遥快活的聪明人,其传说仿佛也随着湖风,轻轻拂过今人耳畔。

近百年过去,王禹卿的这份敬意,早就化作了无锡人周末实实在在的水岸闲适。

刚刚落幕的绣球花展余波犹在——蓝的、紫的、粉的、白的花球曾那么沉甸甸地压满枝头,漫过栏杆,甚至铺到水面的浮桥上;眼下,热闹沉淀下来,5000多盆缸荷静静陈列。单瓣的清雅,重瓣的丰腴,俯身细看,能瞧见花瓣上细细的纹路。季节轮转,蠡园总有办法,用水边的风和新开的花,勾住城里人想透口气的心。

无锡蠡园与绣球花海

待到日头偏西,不妨去鼋头渚换换调子。从春日里两万余株樱树拼起一场盛大的粉白花宴,到秋日中宛如水墨画的焦糖色水杉林,再到冬日从西伯利亚远道而来的海鸥......这里一年四季都有各自的景。

鼋头渚的春日樱花与冬日海鸥

而这场四季轮转的限时演出之外,黄昏才是常驻主角。

夕阳像个巨大的暖调滤镜,给万顷太湖镀上一层柔和的金。七桅帆船成了水上的剪影,远处三山岛的轮廓和古塔的飞檐,在暮霭里渐渐模糊。站在水边,安静地望;或是骑着车,慢慢穿行于山水西路,身侧湖山相依,村落与老房子流过。四百多年前,22岁的徐霞客就是从这里,登船开启了他丈量天下的壮游——也许启程那天,他与我们共享了同一场日落。

鼋头渚的落日

无锡的园子教人静下来看山水,惠山古镇却拉着你走进热气腾腾的人堆里。

山门一入,目光就被两旁挤挤挨挨的祠堂牵住了。从唐宋到民国,老房子挨着老房子。细看名头,钱武肃王、范仲淹、顾恺之、陆羽……好些并非本地人,只因在此留下过故事,便被无锡人记着、供着,成了左邻右舍。

惠山古镇@Ms Godot、@这个小狗不太冷静

祠堂里是安静的念想,而古镇的生气,同样流淌在另一处地脉里——那眼被陆羽点过名的惠山泉。自唐代被评为“天下第二”,它便成了煮茶的活水。古人讲究,蔡襄说“茶味主于甘滑”,苏轼揣着名贵的“小龙团”来试水,文徵明画下茶会盛景,连乾隆也在此驻足品茗。

时至今日,这份亲近并未沉寂——古镇里,新老茶馆悄然生长,将“围炉煮茶”的闲适拉回日常。挑个位子坐下,看泉水在壶中渐沸,心也跟着沉静下来。一家叫“种青山茶肆”的最有趣,买一只青釉葫芦瓶,走遍它家店面,都可续茶畅饮。旧瓶装下新水,老泉烹新茶,古镇的生活滋味,就在这一斟一续间,流转开来。

惠山古镇中安逸自在,喝着早茶的本地人@蓝先生随行记

当然,流转的不止茶汤——惠山泥人同样意趣十足。大阿福抱着个说不清是年兽还是麒麟的小童,咧着嘴傻乐。故事传了好几代,怪兽怎么来的,阿福是男是女,越传越花哨,透着股不拘小节的生趣。更有意思的是“蚕猫”。

江南养蚕怕耗子,泥巴捏的小猫,明黄的身子,红绿勾几笔,再插几根笔毫当胡子,往屋角一蹲,既是看家的,也是小娃的玩意儿。如今泥人厂的盲盒,把这泥土的惊喜,包成了年轻人也乐意拆的小礼物。

惠山古镇手工艺品惠山泥人静物

指肚刚摩挲过泥人的圆润,目光又会被另一种指尖上的功夫勾住——无锡精微绣。春晚镜头里倪妮的团扇惊鸿一瞥,可真要做起来,这可不是个松弛的活儿。最难的是“开脸”——方寸大的地方,有时就几毫米,想绣出人的眉眼神情绝非易事。丝线细得几乎看不见,颜色过渡要分多少层,绣匠们耗尽了眼神。但这高悬殿堂的手艺,如今也落到了实处:耳坠上一点微绣,书签上几丝纹样,香囊、车挂,甚至耳机壳,也悄悄嵌进了无锡的风物。

老手艺成了日常物件上的低语,像背景音一样融进日子里。而真正把这人情味儿唱出声响的,是街巷里飘着的锡剧——吴侬软语,水磨调子,讲的是市井里的悲欢离合。

它本就没离开过地面,如今在小剧场里找到了新声。《红豆》《聊斋·紫尾》在咫尺之地演着,老故事套着年轻人的心思;扮相像从动漫里跳出来,灯光舞美流转,调子里糅进新观念,看得人直眨眼:“锡剧还能这么玩?”

无锡锡剧博物馆@MJ牌樱花荞麦面

马上要来的《西子颦》,范蠡西施那些家国爱恨,也要在小剧场里演出新意。锡剧像面旧时的镜子,照着今人的心事,在咿咿呀呀的调门里,等着台下那一声会意的轻叹。烟火里长出来的无锡文化,终究又落回烟火里去。

无锡一天的开场,常在街边的老店里慢慢铺开。比如一家面馆——无锡人吃面趁早,讲究“头汤”,清晨第一锅最清亮鲜醇。

面条滑进碗里,滋味在舌尖漫开,是一天开始的信号。阳春面素净,姜丝面辛香,红汤拌面浓郁,各有人爱。若是拌面,酱汁里总少不了两勺糖,这点甜意,像是刻在骨子里的习惯。

看似朴素但汤头鲜美的阳春面

馄饨的烟火气更足些。《雷雨》里的周朴园想无锡,据说是最想那口三鲜馄饨。这倒不像是道听途说——无锡人的确将这寻常吃食做出了百般滋味。汤馄饨里,猪油和大蒜叶的香气是绕不开的,一口下去,馅料“扎墩”,实实在在的满足;拌馄饨则甜得直接,看着白皮裹上赤酱,是种朴素的诱惑;路边摊上,皮多肉少的小馄饨包得飞快,吃的是一种随意的情分;夏天吃剩的冻馄饨,用油煎出脆壳,蘸点醋,简单利落又是一餐。

说到甜,绕不过小笼包——小笼包在江南地区并不少见,但无锡的招牌便是一个“甜”字。

糖业兴盛的年代,无锡人把糖揉进肉馅,创出了独一份的“鲜甜”。传说乾隆在寄畅园尝过,也赞好。吃它有讲究:“轻轻提、慢慢移、先开窗、后喝汤”。小心咬开薄皮,滚烫鲜甜的汤汁涌出来,带着肉香,是清晨最直给的慰藉。

无锡人早餐的常客:小笼包与馄饨

正餐时分,目光转向太湖。银鱼、白鱼、白虾,合称“三白”,是湖水的鲜味。它们娇嫩,白鱼尤其,出水就活不长,古时运到京城是件难事。袁枚说过,治银鱼得像对待玉器,怕重味夺了鲜。

“大味必淡”,是烹饪“三白”的灵魂——清蒸白鱼,简单调味,鲜味就足了;醉虾要活蹦乱跳地上桌,才是江南人地道的吃法。如今太湖十年禁渔,这口湖鲜,更让人吃出些珍惜的意味。

酱排骨也是不得不提的。这道骨酥肉烂、甜中带鲜的菜,最初竟来自“边角料”——光绪年间,南门“莫兴盛”的老板舍不得扔做酱汁肉剩下的排骨,拿酱汁焖煮,意外成了美味。“三凤桥肉庄”后来接手,做出了名堂。它的甜,由麦芽糖和酱油调和,慢火炖进肉里。先是甜得浓郁,再细细品,咸鲜的底味慢慢透出来,解了腻,托出肉香。

无锡传统小吃酱排骨

滋味的尾巴,落在街头巷尾的小吃上。玉兰饼顶着花名,其实是糯米裹肉的实在货,早先的“真·玉兰”版本只在花开时卖,如今随时能吃到了,黏糯的皮炸得金黄酥脆,里头是紧实的鲜甜肉馅;梅花糕靠模子成形,出炉时蓬松凸起,鲜肉、菜猪油或豆沙馅,甜咸都有,烫手时最好;油面筋最早来自惠山寺院,僧侣怕面筋隔夜馊了,便捏成块丢进滚油,炸出一个个金黄的空心球,它经煮,吸饱了汤汁,无论是塞肉红烧,还是丢进汤锅,吸满汁水的面筋球,咬一口,鲜味比汤还足。

刚出炉的玉兰花饼搭配一碗酸辣汤@是你的天天啊

在无锡,“宜居”不是规划图上的关键词,而是空气里就能嗅到的气息。推开窗,透亮的天是常客,惠山的森林和太湖水汽合力托着这份清新。主干道旁宽阔的绿化带延伸成绿廊,人均十几平米的公园绿地,让家门口的小游园成了最自然的落脚点。

城市不大,分寸感却好。地铁五条线,一百多公里,将核心区域串得利索,换乘也不费劲。高铁站就杵在市中心,公交地铁抬脚接上,去上海快得很,苏南硕放机场也不远。这份便利,让“出门”少了点郑重其事,更像抬脚就走的寻常。

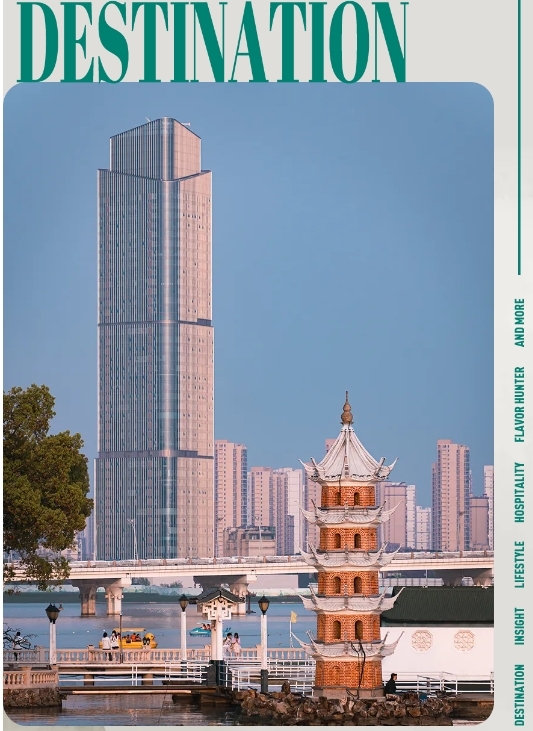

无锡城市CBD景观

在江浙沪中,无锡的生活成本算是个小“洼地”,索尼、松下、微软这些大厂在,机会不少,但节奏到底不同。薪资或许比邻居苏州薄一点,但人均GDP是实打实排江苏头名,物联网、芯片、新能源这些产业也扎了根。移居来的人,简历不会失效,紧绷的神经却能松个绑。

无锡人深谙“Work-Life Balance”。打工人卡点上班是常态,马路上车也开得慢悠悠,晚上9点后,街上就很难再看到什么人。去鼋头渚看日落,周末在惠山古镇喝茶闲坐,连嗜甜的口味——拌面也要加勺糖——如此悠悠地过着,日子,便自有甜头。